Entretanto, dei de caras com esta frase de Gogol (abaixo transcrita) e tenho tido algumas dificuldades em manter a concentração, o que longe de constituir um abrandamento no ritmo de trabalho, tem promovido as mais férteis deambulações pelo domínio da sátira. Por último, e na impossibilidade de roubar tempo ao meu futuro ganha-pão (a literatura enquanto submetida às esplendorosas curvas de indiferença) deixo-vos um link para uma eloquente metáfora do meu último ano, sobretudo as duas últimas semanas, por motivos que não interessam agora ao caso.

Gogol, o grande: «Sei que a memória de mim será mais feliz do que eu, e os descendentes dos meus contemporâneos talvez pronunciem, com as lágrimas nos olhos, palavras de perdão à minha sombra.»

terça-feira, 31 de dezembro de 2013

Este ano.

Devia fazer o que todos fazem nesta altura. Rever o ano. Olhar para o que se passou e pensar sobre isso. Diria que foi um ano intenso. E difícil. A família cresceu e agora são 2 para 2, que parecem a maioria das vezes um exército. Acabo o ano estourado pela noites mal dormidas. Apesar de tudo, os sorrisos deles compensam o mau humor e as olheiras negras como carvão. Foi um ano em que não fui ao cinema (mais um) mas graças ao andar para trás no tempo daquela caixa preta, consegui ver os filmes do Tarantino. Chego tarde às coisas, já sabem. Já a acabar o ano pude conhecer a Suécia, esse país que me fez pensar o que aqui estou a fazer, mas também me fez acreditar que não há nada como bacalhau salgado e porco com migas. Agora vou terminar porque a filha quer brincar e isso resume tudo o que se passou. Andamos todos ao mesmo, apenas queremos rir e beber um copo. À vossa, que para o ano há mais.

sábado, 28 de dezembro de 2013

sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

quinta-feira, 26 de dezembro de 2013

quarta-feira, 25 de dezembro de 2013

O que fazer depois do último post do alf?

Hoje de madrugada, enquanto no meu colo a minha filha tossia a noite de sono, pensei no que fazer depois desta posta (aqui em baixo). Imolar-me pelo fogo? Ouvir em repeat Tony Carreira? Nunca mais ler blogues porque apenas vale a pena este? Desligar o router e ficar a olhar a chuva que cai lá fora? Optei pela fuga para a frente, muito habitual em pessoas com a minha formação técnica. Assim, em vez de pais natais, fiquem com a história gráfica do menino Jesus. E já agora, um Santo Natal para todos os que andam aí fora à escuta. Over and out.

sexta-feira, 20 de dezembro de 2013

O Rapaz da Periferia. Capítulo I: 7-12.

Para o Capítulo I: 1-6 deslocar a setinha, suavemente e com arrepiante ansiedade, até aqui.

António Antão hesitou diante do guarda-roupa, abriu uma das portas, espantou-se com a rotação das dobradiças, tantos anos sem um gota de óleo e ainda assim, que funcionalidade, mas também podia ter sido o seu pai, de robe castanho, deslizando com aquela estúpida latinha vermelha na mão, velando com imperial zelo por cada pormenor mecânico da casa. António Antão considerou irrelevante saber quem teria sido o responsável pelo desempenho das dobradiças (o que foi um erro, dizemo-lo nós) e passou a considerar as várias camisas, calças, calções, e camisolas de lã de muitas cores e feitios, em geral rotas nos cotovelos, a que se juntavam ainda antigos casacos de pano confecionados pela sua mãe, um cachecol tricotado, duas ou três revistas escabrosas, toalhas de praia desbotadas, e alguns jornais velhos, sobretudo desportivos. A roupa é um capítulo essencial da nossa existência, embora a catequese, hoje a braços com uma crise de conceitos, e os apresentadores da nossas televisões, em expansão sofrida, se esforcem por educar o povo no sentido contrário, mas depois interrompe-se a apresentação, seja na missa ou no estúdio, e lá vem um hino comercial, ladeado por trombetas de bronze, enaltecendo a robustez esplendorosa de umas calças de ganga, ou uma canção sinfónica, com formações corais e orquestras de sopros, assinalando as virtudes de um novo detergente. Porém, quem pode dizer que se tornou independente face à robusteza das calças de ganga e ao efeito divino do detergente?

A propósito, já reparam nos nossos apresentadores de televisão? Aquela pele bem tratada em senhoras que já não vão para novas, o cabelo penteado com classe, o cuidado e a elegância das roupas, patrocinadas pelas mais elegantes casas da moda, os dentes de marfim, as mãos de imperatriz, as frases cadenciadas, a simpatia sem preço, a disponibilidade sem limite? E os homens, tão charmosos de fazer inveja a qualquer marido, com o cabelo grisalho, mas só até se ouvir o ai, ai das divorciadas, o porte moderado, a inteligência prodigiosa, a riqueza do vocabulário, e o cuidado com cada frase, pausada, enxuta, cristalina na forma como se dirige, como uma criada bem treinada, até aos ouvidos do telespetador, sempre atenciosos com as nossas viúvas, velhinhos e reformados, prontos a sorrirem para as mais desgraçadas criancinhas. Um regalo de saúde e serviço público.

Na verdade, o volume de televisão naquela casa atingia níveis insuportáveis e António Antão, pensando-se a pessoa mais inteligente à face da terra, gostava de experimentar a paciência oriental na solidão do seu quarto (outra parvoíce, e bem o dissemos nós, enquanto partilhámos os bancos da Universidade, mas já lá vamos) e por isso, não captou o sentido de nenhum dos dois anúncios, nem das calças, nem do detergente, pois a sua atenção foi, de imediato, captada pelas cores vivas dos jornais no interior do roupeiro, notando-se o impressivo esgar de esforço na face de um jogador, o qual envergava uma camisola de competição de cor garrida, onde se destacava, apesar do movimento, da má qualidade da fotografia, do tempo passado sobre a impressão do jornal, e da confusão reinante no seu armário, o pequeno símbolo clube desportivo pelo qual sofrera um profundo desgaste emocional durante a sua infância, fenómeno tão destemperado e irracional como são todos os desgastes emocionais quando considerados em face de um juízo posterior. António Antão leu, a medo, a frase sonante atribuída a esse jogador, um jogador a braços com a justificação de uma derrota mais do que provável, pelo menos assim o considerou António Antão na época em que se desenrolara o jogo, e isto soube-o ao consultar, fechando os olhos numa fração de segundo, as centenas de juízos em torno da probabilidade de vitória e derrota nas centenas de jogos acumulados na sua memória, avivada agora pelo título da primeira página do jornal: «fizemos tudo o que foi possível». Não fizeram nada, pensou António Antão, e continuou a hesitar ainda durante um longo espaço de tempo diante daquele amontoado de roupa. Reparem que este «longo espaço» não vai acompanhado da unidade de medida, pois estou cansado destas eternas flutuações. Usamos o espaço para definir o tempo e usamos o tempo para definir o espaço, e ao fim e ao cabo, que sabemos nós sobre isto? Também o fetiche pelas séries temporais introduzidas na mecânica clássica deu origem a um enorme desenvolvimento da física e não é preciso estar sempre a fazer entrar os bombos e as cornetas por causa disso. Parto aqui do princípio de que o leitor conhece os dilemas da existência, e o poder viperino da recordação no dinamitar de todos os nossos planos de sossego interior, e por isso mesmo, não necessita que lhe deem lições sobre a vida interna da sua mente. Neste caso, sabemos que existe uma urgência para António Antão, um número de telefone para o qual se ligou e de onde se obteve uma resposta enigmática, através de uma voz bonita e quente, e deixemos por momentos o tipo de urgência, pois sabemos que é preciso sair de casa. Mas ninguém vai dirigir-se para a rua de pijama, ou mesmo nu, acabado de sair do banho, e com o cabelo ainda a pingar. Em geral, os escritores arrumam estas coisas com uma expressão do tipo «vestiu um casaco» ou, muito pior, fazem por ignorar que é preciso tomar decisões sobre o vestuário (o que se percebe quando constatamos de que forma os escritores aparecem vestidos nas entrevistas e nos festivais literários). Depois inventaram o fluxo da consciência e vai de relembrar avós decrépitos a gemer com doenças prolongadas, recordações da mãezinha a tocar no seu piano, ou os passinhos do bebé, do irmãozito mais novo, no soalho da velha quinta, as cores bizarras das mais esquisitas espécies de árvores perdidas em passados coloniais (mas estas pessoas consultam manuais de botânica?) a forma recursiva do penteado da tia, etc, etc. Lá está, mesmo nós, que não somos escritores, mas simples colegas de Universidade de António Antão (mas já lá vamos) acabamos por cair nestes fandangos. Todavia, no que respeita à articulação de uma camisa de flanela xadrez com umas calças de bombazina, nem uma palavra, quando estas, meu caros, são as verdadeiras tragédias de todos os dias, das quais depende, muitas vezes, a salvação económica das nações e a própria saúde dos povos.

As mulheres, por exemplo, e António Antão pensava muitas vezes nestas diferenças de género, vivem este processo como um ritual de passagem, mas um ritual de passagem diário, em que a noite é a adolescência e a manhã o perigoso reino da vida adulta. Levantam-se a tremer da cama e contemplam o espelho, desesperadas por arranjar justificações para o que não gostam de contemplar nesse espelho, e ali ficam, paradas, como crianças desapontadas com um brinquedo estragado, outras vezes são cruéis com o próprio corpo e apertam-no em acessórios vários, escondem o rosto em substâncias pastosas e coloridas, outras vezes, estão inteiramente satisfeitas consigo, sabe-se lá porquê, e enfrentam com leveza toda a distorção exercida pela ótica sobre os objetos, a inclinação da luz aprofundando uma ruga, a tonalidade da lâmpada escondendo a face mais cavada por um sofrimento recente, outras vezes ainda, sofrem horrores com um mal calculado excesso de peso, a inadequação de um tecido áspero à forma do seio, a junção da anca ao particular corte de uma saia recém comprada por uma fortuna, um castanho-plátano que não combina com uns opalinos olhos verdes-paraíso, ou o estado envelhecido de uma camisola de seda, incapaz de reproduzir o brilho esperado; e após vários minutos de indeterminação, o tempo acaba por exercer a sua tirania e seleciona a opção mais recente, umas calças de ganga, velhas e rasgadas, e uma camisa branca, cheia de vincos mas austera, e é então que a mulher sai para a rua indiferente à roleta dos juízos e descobre, para justiça deste mundo selvagem, como é bonita, como é sempre e terrivelmente bonita para os olhos disponíveis a enfrentar o perigo dessa beleza.

António Antão talvez não esteja tão atento à relação entre o vestuário e as formas do seu próprio corpo, uma vez que não tem nesse corpo, que aliás detesta, o principal troféu, isto já todos sabemos, mas qual o homem que não sofre indescritíveis horrores no labirinto do prestígio? A roupa está velha, fora de moda, e António Antão sabe bem que se não pode aparentar estatuto, envergando estes farrapos, pois sem poder de compra, sem uma nota no bolso, não se pode apresentar o mais pequeno vislumbre do prestígio sagrado de uma marca minimamente respeitada e Antão sabe bem como é perigoso enfrentar olhares alheios sem a proteção dos símbolos. Contudo, a má sorte sopra onde quer, e o seu armário é um cemitério de improvisações. Podia agora aduzir vários exemplos, mas o próprio pediu-me encarecidamente, ao rever este texto, para não me perder em assuntos de uma sordidez sociológica inegável. António Antão viu uns ténis brancos, comprados inadvertidamente numa feira, as calças confecionadas pela mãe (onde já se viu isto?) e uma camisola azul turquesa de uma conhecida equipa de futebol britânica, mas esta foi comprada a um cigano, e terá chegado a Portugal na traseira de camiões guiados por delinquentes. Assim, não pode dizer-se que a camisola seja capaz de convencer alguém sobre as virtudes do seu portador, e dos ténis nem se fala. Por isso, António Antão está de pé e hesita. Irritado com o problema, regressa ao quarto e retira um livro da prateleira. Procura o ano de 1976, pois os textos desse livro estão ordenados por ano, e Antão lembra-se de ter passado os olhos por especulações que talvez agora sejam de alguma utilidade. Finalmente encontra: «Modeling Strategy Shifts in a Problem Solving Task». Senta-se na cama e deixa cair a cabeça sobre a almofada, e com o livro na mão, sustentado sobre a cabeça, o que faz doer os braços, ali fica deitado sobre uma manta grossa, muito parecida com as mantas tradicionais confecionadas pelos pastores do seu país, e lê com rapidez a argumentação do autor, um velhinho americano, académico versado em todas as grandes disciplinas do pensamento. Coincidência das coincidências. António Antão não sabe, mas nesse preciso momento, o autor do artigo encontra-se no último minuto da sua vida, depois de oitenta e quatro anos de uma virtuosa e espetacular combustão do cérebro, na tentativa de encontrar os limites do raciocínio, uma vida concebida e educada, no amor e na busca da beleza, por um engenheiro eletrotécnico e uma pianista descendente de alemães construtores de instrumentos, emigrantes como tantos outros, salvos pela furiosa beleza do continente americano. Ainda Antão na acabou de ler o curto texto e já o velhinho mergulha nas trevas de um inverno de final indeterminado, e António Antão observa, através da janela, um grupo de pássaros em direção ao sul, num movimento coordenado mas aleatório e, por isso, sente um arrepio na cabeça. A morte é, para António Antão, e desde sempre, sinónimo de uma imagem recorrente, contou-mo várias vezes, enquanto eu escondia o riso: ainda não fez treze anos e está sentado numa planície de gelo, infinita e bela, e existe apenas uma mesa e uma folha de papel. Não existe o medo, e o frio está muito longe de ser insuportável, embora sinta um pequeno desconforto, pois os dedos mexem-se com dificuldade, na tentativa de resolver uma equação rabiscada numa folha de papel. Embora sinta vontade de chegar ao resultado, sabe como é difícil, e por qualquer razão desconhecida, sente um prazer moderado conforme vai desdobrando os termos em linhas sucessivas, sem nunca atingir um efeito de clareza, cada vez mais cansado e cada vez mais insatisfeito com aquela linguagem exata, mas rígida, incapaz de expressar as sensações muito obscuras de quem tenta expressar um resultado exato. Nestas alturas, quanto António Antão sente a sua cabeça a mergulhar num abismo, o mundo dos vivos regressa à sua atenção, e acaba sempre por perguntar a quem esteja mais perto:

- Que horas são?

Mas julgará o leitor que eu tenho cara de relógio?

Sei bem o que leitor está a pensar, ou julgam que não sou eu próprio um leitor desconfiado? Os títulos em inglês, as especulações sobre os pensamentos de António Antão. Como sabe o autor todas estas coisas? Em face de perguntas sobre perguntas do autor sobre o que sabe o autor, o leitor abana a cabeça e procura expressar o seu cansaço. Lá vem outro com as especulações do costume. Nada mais errado. Por acaso, pagou o caro leitor alguma coisa por esta singela narração? Assinou algum contrato? Estará a tomar-me por algum telefonista vendedor? Então, tranquilidade, e sigamos a história absolutamente extraordinária de António Antão. Além do mais, que raio, se Tolstoi nos brinda com diálogos em francês, só porque a nobreza russa estava inteiramente vergada a um modelo cultural estrangeiro, e utilizava esse código encriptado para as criadas e os lacaios não capturarem o sentido das conversas, por que razão não posso eu ser fiel ao meu relato e descrever as coisas exatamente como se passaram? Se o artigo foi publicado em inglês, constante de um livro em inglês, e se o nosso herói aprendeu inglês na escola pública da sua cidade, e se depois foi forçado, sim forçado, a ler inglês na Universidade (mas já lá vamos) e se encontrou naquele texto em inglês algum conforto para os seus delírios, estarei eu interditado no que respeita ao uso de línguas estrangeiras, apenas para satisfazer necessidades de comunicação? Niet. Já que falo na nossa escola pública, aproveito para dizer que António Antão foi um aluno sofrível, muito interessado nas ciências pois, de alguma forma, as ciências franquearam o acesso a duas coisas muito importantes na sua adolescência: uma explicação sobre o funcionamento dos despertadores (o principal inimigo da sua infância) e um contato prolongado com o mundo das ideias, isto é, um mundo de limites vagos, onde as regras podem ser recriadas a partir da potência de raciocínio e da imaginação, sendo, por isso, um mundo onde os limites são definidos não pelas leis da natureza, mas pelos limites da própria razão, e estes, já o sabemos, são do mais elástico que pode conceber-se. Qual era mesmo o tema deste número?

Mal António Antão terminou a leitura do texto, sentiu-se animado de uma nova força. enfrentou o molho de calças e camisas munido de novos instrumentos. Entretanto, na sua mente, a voz do outro lado do telefone fazia voos rasantes sobre o horizonte da sua atenção, e nos intervalos, Antão tentava concentrar-se nas características da roupa. Mas agora tinha um método. Começou a falar em voz alta:

- Escolher a roupa apropriada. Apropriada a quê? A causar boa impressão diante da rapariga detentora daquela magnífica voz (suave e bela) a rapariga com que falei agora mesmo ao telefone. Mas suave e bela porquê? Há algo de familiar nessa voz, por isso a suavidade e a beleza são sempre um reconhecimento. Familiar em termos de conhecimento da pessoa em causa ou familiar em termos de semelhança da voz da pessoa em causa em relação à voz de outras pessoas já conhecidas? Perante a impaciência, abandonar as rotinas de pesquisa - e António Antão, fechando os olhos recomeçou:

- Escolher a roupa apropriada para apanhar o autocarro a tempo. Quanto tempo me resta? - e fixou os olhos no relógio, rodando ligeiramente o pulso: - Dez minutos. Dez minutos são suficientes? Se correr, claramente, mais do que suficientes. Mas estou mais velho, e não tenho feito exercício, além disso é impensável uma queda, ou chegar ao local combinado, suado e com a camisa encharcada. Mas qual camisa? Calma. Não posso cair, nem suar muito. Consultar situações semelhantes. No passado, dez minutos foram suficientes para escolher a roupa e apanhar o autocarro? Sim. Escolher roupa de imediato e sem perder mais tempo.

António Antão considerou uma segunda vez o problema da roupa, abriu a outra porta do armário e exclamou:

- Meu Deus, como é possível perder tanto tempo com banalidades.

Vestiu a primeira coisa que encontrou e já ia em corrida pela avenida, quando o autocarro colocou a cabeça amarela entre as fileiras de prédios, e preparando-se para aumentar a velocidade da corrida, António Antão reparou no cotovelo roto da camisola de lã. Indiferente, acelerou o movimento, e chegou a sprintar, tendo discutido a entrada no autocarro até ao último momento, atrapalhado por uma senhora, como dizer, africana (está bem assim?) muito sorridente, apesar do esforço, cheia de sacos de plástico carregadinhos com latas, frutas e outras mercearias, e um adolescente que cometia a proeza de se locomover cheio de roupa nas mãos, pois tirara certamente o casaco e camisola por excesso de calor, levando ainda uma mochila, e pendurados a tiracolo um saco com uma bola de futebol, e um segundo saco azul cheio de livros. Já no autocarro, o adolescente sentou-se junto da janela, naqueles bancos singulares que são a delícia dos melancólicos, e viu passar na rua a sucessão dos postes de eletricidade, o conjunto de letreiros luminosos, o olhar desesperado de um polícia, o caminhar diagonal de um cão, uma velhinha coxa carregada de mantas peruanas, uma rapariga em corrida com espetacular equilíbrio sobre o salto agulha dos sapatos, o dono de uma loja a vociferar com um chinês, e neste momento, o adolescente terá colocado os pés em cima do assento da frente e logo um reformado, que tresandava a lixívia, muito zeloso com o património público, resolveu interpelar o jovem:

- Ouve lá, foi isso que te ensinaram em casa?

- Estou a fazer algum mal? - respondeu o rapazola.

António Antão resolveu intervir em defesa do rapazola e gerou-se uma interessante discussão sobre o futuro das novas gerações, a decadência dos costumes, a evolução do linguajar popular e mesmo sobre a pertinência de uma correta posição do organismo, sobretudo quando jovem, em face das péssimas cadeiras e condições de viagem da empresa de transportes coletivos. Intervieram em defesa do rapazola um desempregado e duas cabeleireiras. Estas duas senhoras eram por sinal bem elegantes, segurando em compridos dedos, de onde emergiam umas reptilíneas unhas grená, revistas de altíssimo conteúdo literário, onde podia ler-se uma interessante análise sobre o número de estaladas desferidas por um concorrente de um qualquer concurso televisivo no seu pobre e velhinho pai. Atenção, não estou com isto a criticar as camadas populares da nossa esforçada República, mas devo ser fiel aos factos. Aliás, as cabeleireiras, conhecidas de António Antão, mastigavam pastilha elástica. E que tem isso de errado? O leitor já reparou bem como certas senhoras mastigam a pastilha numa oscilação mandibular plena de elementos estéticos e desportivos? O que dizem sobre isto os nossos escritores e críticos literários? O que dizem sobre isto os nossos catedráticos de motricidade humana? E no entanto, é vê-las, de braços cruzados, prontas a disputar qualquer conversa, empoleiradas nos saltos das suas elegantes botas de mosqueteiro, casacos plastificados, azul-fluor e vermelho explosão, um só risco no contorno inferior dos olhos, e a voz estridente, em que existe qualquer coisa da esgrimista olímpica, mas sem o treino, só a tensão e o talento para o golpe, numa palavra, estilo.

Intervieram em favor do reformado duas pessoas de raça negra, uma velhinha com um xaile negro tricotado e bochechas muito semelhantes a um bolo de aniversário e ainda uma jovem universitária, e a sua fiel amiga, que magoada pelo namorado, não parava de falar, e isto escutou-o António Antão, da tremenda coincidência do estúpido rapazola ser igualzinho, mas é que exatamente igualzinho, apesar da diferença de idades, ao parvo do namorado. Quanto aos dois trabalhadores negros convém dizer, mas com cuidado, como pareciam esculpidos numa pedra vulcânica de um planeta longínquo, e gargalhavam de pé, exibindo uma dentição magnífica. Em volta dos braços pendurados nas argolas presas ao sinistro varão do autocarro, as veias circundavam a massa muscular dos braços daquele dois pretos, como serpentes inchadas, em fuga por aqueles monumentais corpos e quanto mais travavam o riso mais as suas vozes guturais, entre a censura humorada e discreta da atitude do rapazola, feriam a atmosfera do autocarro com a boa disposição dos nascidos no continente africano. Como podiam rir daquela maneira depois de um dia de trabalho, não pode saber-se, mas pareceu a António Antão ouvir alguém pronunciar a palavra resistência. Não, não, é alegria pura, a única forma inteligente de sufocar a raiva e a injustiça. Entretanto, outro incidente veio agitar os passageiros. Uma das universitárias, a que seguia de pé, cheia de cadernos argolados e livros fotocopiados apertados pelos braços em cruz contra os palpitantes seios, estatelou-se no chão, em pleno autocarro, desmaiada. Ouviram-se gritos e suspiros, e logo acorreram três senhoras de cabelo armado e um desempregado, que pelos vistos tinha conhecimentos de socorrismo muito duvidosos. Passou os braços em torno da cintura esguia da rapariga e levantou-a lentamente, mas alguém gritou que se deviam levantar as pernas e não a cabeça. A pobre rapariga logo voltou a si, com um sorriso envergonhado, mostrando pouca vontade para retomar a atividade consciente, e a amiga, com as mãos na cabeça, resolveu dar um ralhete a todo ao autocarro, uma vez que a desmaiada não comera nada desde a manhã, e era já pelo fim da tarde. Ninguém conseguia perceber de quem era realmente a culpa, se da rapariga desmaiada, da sua família, que não dispunha de dinheiro em conformidade com as necessidades do estudo, dos serviços de pastelaria, maus, maus, maus, do sádico Professor que as submetera, e a uma turma inteira, a um exame exigentíssimo durante toda a tarde, ou dos nossos homens de Estado, habilidosos a comprar cursos em jantaradas enquanto as pobres universitárias desmaiavam nos transportes coletivos, e logo apareceram em frente da face descolorida da universitária desmaiada uma maçã, um bocado de chocolate já dentado, dois pacotes de açúcar com um aspeto imundo, e até uma sandes de presunto. Ouviu-se uma voz:

- Estudar para quê? Quando esses malandros andam a roubar tudo ao povo - era o reformado.

- Isto era enforcar aquela corja toda - sugeriu o desempregado com dotes de socorrista, mas logo alguém respondeu:

- E compras tu a corda - e ficaram a pairar no ar as gargalhadas dos trabalhadores que ainda não tinham parado de rir.

Mal a estátua esverdeada de um aristocrata libertador, embranquecida pelas leis da natureza, surgiu no ponto de fuga da avenida, António Antão levantou-se do seu banco, passou com cuidado ao lado das universitárias, reparando com a recém desmaiada mordiscava a maçã com umas dentadinhas pequeninas, e aguardou de pé, com um braço pendurado no sinistros varão, a próxima paragem daquele paralelepípedo amarelo com rodas. Quando o paralelepípedo suspendeu a marcha, António Antão saiu para a rua, recebeu no rosto o ar fresco da noite, viu o rosto iluminado de uma bela australiana anunciando uma marca de perfume, reparou na foice da lua, tentou contar os mil olhos da noite, mas, cansado, baixou a cabeça e logo reconheceu a rua indicada no telefonema. Caminhou durante dois minutos, tocou à porta, e para seu imenso espanto, uma cara conhecida, demasiado conhecida, correspondeu, de repente e sem aviso, à voz suave e bela, que por qualquer motivo estranho, não tinha reconhecido, naquele mesmo dia, pela manhã, talvez por surgir, junto das suas orelhas grandes e doridas, filtrada pela complexa rede de sinais com que as grandes empresas de comunicação vão explorando, sabe deus com que dificuldade, a frágil estrutura emocional das pessoas e a complexidade do mundo. Vieram abrir a porta.

- Anastácia, és tu. Nem sabes, curioso, não te reconheci ao telefone e pensei que viesse ter com uma desconhecida.

- Uma desconhecida? Estás maluquinho? Quem havia de ser? Mas não me pareceste surpreendido - disse a rapariga, muito bonita (pelo menos, eu acho) sacudindo uma madeixa colorida para trás do ombro direito, de forma a desnudar, com a devida justiça, a forma exata com que o esqueleto e a respetiva massa muscular evoluíram com particular precisão, contribuindo para um elevado momento da história natural da humanidade.

- Ai não? Não te pareci surpreendido? Mas como é que sabes quando fico surpreendido? - perguntou António Antão.

- Pelos vistos não sei, pois para isso, teria que saber em que momento ficaste surpreendido, o que pelos vistos não é fácil, pois precisaria de saber quando ficaste surpreendido. Entra, rápido.

Não é muito importante saber, para já, como era a casa de Anastácia. A rapariga, vestida de forma simples mas atraente, uma camisola roxa, sem mangas, e calças de montar, não sofria das mesmas hesitações sobre vestuário, e a seu tempo se verá porquê. Pedindo a António Antão para se sentar, perguntou:

- Leste o livro?

- Qual livro?

- Ora, qual livro, o que te ofereceu a tia Ermelinda.

- Li cerca de vinte páginas. O livro é horrível, intragável, uma manifestação eloquente de realidade, e deus sabe como eu odeio quando a realidade resolve instrumentalizar a consciência de indivíduos com aspirações de sucesso imediato, e os leva a produzir monumentos dedicados a engrandecer a própria realidade.

- Não temos tempo para teorias. Viste o código?

- Qual código.

- Caramba, pareces um macaco de repetição.

- Não estou a perceber, Anastácia, pareces nervosa.

Mas nisto, Anastácia colocou um dedo em frente dos lábios e pediu silêncio. Apontou para a janela, e António Antão viu através da cortina um vulto, num movimento nervoso. Um homem de elevada estatura, deambulava, para cá e para lá, como se tentasse ouvir a conversa, e sem qualquer preocupação em ser notado ou ouvido. Anastácia chegou-se mais perto e perguntou num sussurro:

- Sabes quem é?

- Não.

- Mas eu sei. É o meu pai, telefonou-me hoje de manhã, e diz que não vai sobrar sequer um osso inteiro desse teu esqueleto com que possa fazer-se um candeeiro de sala.

- Anastácia, que brincadeira parva, estás a assustar-me para quê? Disseste que o teu pai estava na Ucrânia e não viria a Lisboa tão cedo.

- Mas veio, desculpa. Agora é preciso fingir que não estamos em casa, não sei como descobriu a morada da Patrícia.

Já anotarei alguns aspetos pitorescos a propósito desta Patrícia. Para já, saiba o leitor que o pânico se apoderou de António Antão. Nem quis perguntar por que descabelado motivo, dadas as circunstâncias, Anastácia o tinha chamado ali, para ir ao encontro de uma tragédia digna de um jornal sensacionalista da mais baixa categoria. Deixou o corpo deslizar até ao chão e sentiu o frio do mosaico. Não percebia se Anastácia brincava ou dizia a verdade, mas pelo sim, pelo não, uma vez que não a conhecia assim tão bem, limitou-se a cumprir ordens, e fechou os olhos à espera do que se seguiria, tal como o leitor, e considerou, por um momento, tal como o leitor, se aquela reação, a ser verdadeira, era ou não proporcional perante os factos da sua vida recente. A reação, posso dizê-lo, era mais do que proporcional e correspondia a um profundo sentimento de traição que o pai de Anastácia muito justamente alimentava naquele momento, brandindo os dois braços como se alimentasse a sopros de gigante, um imenso fole, com que excitava para a fúria destruidora o crepitante fogo de uma imensa fornalha. Os factos eram terríveis e foram esses extraordinários factos, e a forma como chegaram ao conhecimento do pai de Anastácia, que me permitiram conhecer António Antão e acompanhar a sua posterior e atribulada aventura. Vou passar a contar-vos de que forma absurda conheci António Antão, num memorável dia de final de Verão, em que pela primeira vez cruzámos os portões da Universidade.

Capítulo I

7.

A propósito, já reparam nos nossos apresentadores de televisão? Aquela pele bem tratada em senhoras que já não vão para novas, o cabelo penteado com classe, o cuidado e a elegância das roupas, patrocinadas pelas mais elegantes casas da moda, os dentes de marfim, as mãos de imperatriz, as frases cadenciadas, a simpatia sem preço, a disponibilidade sem limite? E os homens, tão charmosos de fazer inveja a qualquer marido, com o cabelo grisalho, mas só até se ouvir o ai, ai das divorciadas, o porte moderado, a inteligência prodigiosa, a riqueza do vocabulário, e o cuidado com cada frase, pausada, enxuta, cristalina na forma como se dirige, como uma criada bem treinada, até aos ouvidos do telespetador, sempre atenciosos com as nossas viúvas, velhinhos e reformados, prontos a sorrirem para as mais desgraçadas criancinhas. Um regalo de saúde e serviço público.

Na verdade, o volume de televisão naquela casa atingia níveis insuportáveis e António Antão, pensando-se a pessoa mais inteligente à face da terra, gostava de experimentar a paciência oriental na solidão do seu quarto (outra parvoíce, e bem o dissemos nós, enquanto partilhámos os bancos da Universidade, mas já lá vamos) e por isso, não captou o sentido de nenhum dos dois anúncios, nem das calças, nem do detergente, pois a sua atenção foi, de imediato, captada pelas cores vivas dos jornais no interior do roupeiro, notando-se o impressivo esgar de esforço na face de um jogador, o qual envergava uma camisola de competição de cor garrida, onde se destacava, apesar do movimento, da má qualidade da fotografia, do tempo passado sobre a impressão do jornal, e da confusão reinante no seu armário, o pequeno símbolo clube desportivo pelo qual sofrera um profundo desgaste emocional durante a sua infância, fenómeno tão destemperado e irracional como são todos os desgastes emocionais quando considerados em face de um juízo posterior. António Antão leu, a medo, a frase sonante atribuída a esse jogador, um jogador a braços com a justificação de uma derrota mais do que provável, pelo menos assim o considerou António Antão na época em que se desenrolara o jogo, e isto soube-o ao consultar, fechando os olhos numa fração de segundo, as centenas de juízos em torno da probabilidade de vitória e derrota nas centenas de jogos acumulados na sua memória, avivada agora pelo título da primeira página do jornal: «fizemos tudo o que foi possível». Não fizeram nada, pensou António Antão, e continuou a hesitar ainda durante um longo espaço de tempo diante daquele amontoado de roupa. Reparem que este «longo espaço» não vai acompanhado da unidade de medida, pois estou cansado destas eternas flutuações. Usamos o espaço para definir o tempo e usamos o tempo para definir o espaço, e ao fim e ao cabo, que sabemos nós sobre isto? Também o fetiche pelas séries temporais introduzidas na mecânica clássica deu origem a um enorme desenvolvimento da física e não é preciso estar sempre a fazer entrar os bombos e as cornetas por causa disso. Parto aqui do princípio de que o leitor conhece os dilemas da existência, e o poder viperino da recordação no dinamitar de todos os nossos planos de sossego interior, e por isso mesmo, não necessita que lhe deem lições sobre a vida interna da sua mente. Neste caso, sabemos que existe uma urgência para António Antão, um número de telefone para o qual se ligou e de onde se obteve uma resposta enigmática, através de uma voz bonita e quente, e deixemos por momentos o tipo de urgência, pois sabemos que é preciso sair de casa. Mas ninguém vai dirigir-se para a rua de pijama, ou mesmo nu, acabado de sair do banho, e com o cabelo ainda a pingar. Em geral, os escritores arrumam estas coisas com uma expressão do tipo «vestiu um casaco» ou, muito pior, fazem por ignorar que é preciso tomar decisões sobre o vestuário (o que se percebe quando constatamos de que forma os escritores aparecem vestidos nas entrevistas e nos festivais literários). Depois inventaram o fluxo da consciência e vai de relembrar avós decrépitos a gemer com doenças prolongadas, recordações da mãezinha a tocar no seu piano, ou os passinhos do bebé, do irmãozito mais novo, no soalho da velha quinta, as cores bizarras das mais esquisitas espécies de árvores perdidas em passados coloniais (mas estas pessoas consultam manuais de botânica?) a forma recursiva do penteado da tia, etc, etc. Lá está, mesmo nós, que não somos escritores, mas simples colegas de Universidade de António Antão (mas já lá vamos) acabamos por cair nestes fandangos. Todavia, no que respeita à articulação de uma camisa de flanela xadrez com umas calças de bombazina, nem uma palavra, quando estas, meu caros, são as verdadeiras tragédias de todos os dias, das quais depende, muitas vezes, a salvação económica das nações e a própria saúde dos povos.

8.

9.

António Antão talvez não esteja tão atento à relação entre o vestuário e as formas do seu próprio corpo, uma vez que não tem nesse corpo, que aliás detesta, o principal troféu, isto já todos sabemos, mas qual o homem que não sofre indescritíveis horrores no labirinto do prestígio? A roupa está velha, fora de moda, e António Antão sabe bem que se não pode aparentar estatuto, envergando estes farrapos, pois sem poder de compra, sem uma nota no bolso, não se pode apresentar o mais pequeno vislumbre do prestígio sagrado de uma marca minimamente respeitada e Antão sabe bem como é perigoso enfrentar olhares alheios sem a proteção dos símbolos. Contudo, a má sorte sopra onde quer, e o seu armário é um cemitério de improvisações. Podia agora aduzir vários exemplos, mas o próprio pediu-me encarecidamente, ao rever este texto, para não me perder em assuntos de uma sordidez sociológica inegável. António Antão viu uns ténis brancos, comprados inadvertidamente numa feira, as calças confecionadas pela mãe (onde já se viu isto?) e uma camisola azul turquesa de uma conhecida equipa de futebol britânica, mas esta foi comprada a um cigano, e terá chegado a Portugal na traseira de camiões guiados por delinquentes. Assim, não pode dizer-se que a camisola seja capaz de convencer alguém sobre as virtudes do seu portador, e dos ténis nem se fala. Por isso, António Antão está de pé e hesita. Irritado com o problema, regressa ao quarto e retira um livro da prateleira. Procura o ano de 1976, pois os textos desse livro estão ordenados por ano, e Antão lembra-se de ter passado os olhos por especulações que talvez agora sejam de alguma utilidade. Finalmente encontra: «Modeling Strategy Shifts in a Problem Solving Task». Senta-se na cama e deixa cair a cabeça sobre a almofada, e com o livro na mão, sustentado sobre a cabeça, o que faz doer os braços, ali fica deitado sobre uma manta grossa, muito parecida com as mantas tradicionais confecionadas pelos pastores do seu país, e lê com rapidez a argumentação do autor, um velhinho americano, académico versado em todas as grandes disciplinas do pensamento. Coincidência das coincidências. António Antão não sabe, mas nesse preciso momento, o autor do artigo encontra-se no último minuto da sua vida, depois de oitenta e quatro anos de uma virtuosa e espetacular combustão do cérebro, na tentativa de encontrar os limites do raciocínio, uma vida concebida e educada, no amor e na busca da beleza, por um engenheiro eletrotécnico e uma pianista descendente de alemães construtores de instrumentos, emigrantes como tantos outros, salvos pela furiosa beleza do continente americano. Ainda Antão na acabou de ler o curto texto e já o velhinho mergulha nas trevas de um inverno de final indeterminado, e António Antão observa, através da janela, um grupo de pássaros em direção ao sul, num movimento coordenado mas aleatório e, por isso, sente um arrepio na cabeça. A morte é, para António Antão, e desde sempre, sinónimo de uma imagem recorrente, contou-mo várias vezes, enquanto eu escondia o riso: ainda não fez treze anos e está sentado numa planície de gelo, infinita e bela, e existe apenas uma mesa e uma folha de papel. Não existe o medo, e o frio está muito longe de ser insuportável, embora sinta um pequeno desconforto, pois os dedos mexem-se com dificuldade, na tentativa de resolver uma equação rabiscada numa folha de papel. Embora sinta vontade de chegar ao resultado, sabe como é difícil, e por qualquer razão desconhecida, sente um prazer moderado conforme vai desdobrando os termos em linhas sucessivas, sem nunca atingir um efeito de clareza, cada vez mais cansado e cada vez mais insatisfeito com aquela linguagem exata, mas rígida, incapaz de expressar as sensações muito obscuras de quem tenta expressar um resultado exato. Nestas alturas, quanto António Antão sente a sua cabeça a mergulhar num abismo, o mundo dos vivos regressa à sua atenção, e acaba sempre por perguntar a quem esteja mais perto:

- Que horas são?

Mas julgará o leitor que eu tenho cara de relógio?

10.

11.

Mal António Antão terminou a leitura do texto, sentiu-se animado de uma nova força. enfrentou o molho de calças e camisas munido de novos instrumentos. Entretanto, na sua mente, a voz do outro lado do telefone fazia voos rasantes sobre o horizonte da sua atenção, e nos intervalos, Antão tentava concentrar-se nas características da roupa. Mas agora tinha um método. Começou a falar em voz alta:

- Escolher a roupa apropriada. Apropriada a quê? A causar boa impressão diante da rapariga detentora daquela magnífica voz (suave e bela) a rapariga com que falei agora mesmo ao telefone. Mas suave e bela porquê? Há algo de familiar nessa voz, por isso a suavidade e a beleza são sempre um reconhecimento. Familiar em termos de conhecimento da pessoa em causa ou familiar em termos de semelhança da voz da pessoa em causa em relação à voz de outras pessoas já conhecidas? Perante a impaciência, abandonar as rotinas de pesquisa - e António Antão, fechando os olhos recomeçou:

- Escolher a roupa apropriada para apanhar o autocarro a tempo. Quanto tempo me resta? - e fixou os olhos no relógio, rodando ligeiramente o pulso: - Dez minutos. Dez minutos são suficientes? Se correr, claramente, mais do que suficientes. Mas estou mais velho, e não tenho feito exercício, além disso é impensável uma queda, ou chegar ao local combinado, suado e com a camisa encharcada. Mas qual camisa? Calma. Não posso cair, nem suar muito. Consultar situações semelhantes. No passado, dez minutos foram suficientes para escolher a roupa e apanhar o autocarro? Sim. Escolher roupa de imediato e sem perder mais tempo.

12.

- Meu Deus, como é possível perder tanto tempo com banalidades.

Vestiu a primeira coisa que encontrou e já ia em corrida pela avenida, quando o autocarro colocou a cabeça amarela entre as fileiras de prédios, e preparando-se para aumentar a velocidade da corrida, António Antão reparou no cotovelo roto da camisola de lã. Indiferente, acelerou o movimento, e chegou a sprintar, tendo discutido a entrada no autocarro até ao último momento, atrapalhado por uma senhora, como dizer, africana (está bem assim?) muito sorridente, apesar do esforço, cheia de sacos de plástico carregadinhos com latas, frutas e outras mercearias, e um adolescente que cometia a proeza de se locomover cheio de roupa nas mãos, pois tirara certamente o casaco e camisola por excesso de calor, levando ainda uma mochila, e pendurados a tiracolo um saco com uma bola de futebol, e um segundo saco azul cheio de livros. Já no autocarro, o adolescente sentou-se junto da janela, naqueles bancos singulares que são a delícia dos melancólicos, e viu passar na rua a sucessão dos postes de eletricidade, o conjunto de letreiros luminosos, o olhar desesperado de um polícia, o caminhar diagonal de um cão, uma velhinha coxa carregada de mantas peruanas, uma rapariga em corrida com espetacular equilíbrio sobre o salto agulha dos sapatos, o dono de uma loja a vociferar com um chinês, e neste momento, o adolescente terá colocado os pés em cima do assento da frente e logo um reformado, que tresandava a lixívia, muito zeloso com o património público, resolveu interpelar o jovem:

- Ouve lá, foi isso que te ensinaram em casa?

- Estou a fazer algum mal? - respondeu o rapazola.

António Antão resolveu intervir em defesa do rapazola e gerou-se uma interessante discussão sobre o futuro das novas gerações, a decadência dos costumes, a evolução do linguajar popular e mesmo sobre a pertinência de uma correta posição do organismo, sobretudo quando jovem, em face das péssimas cadeiras e condições de viagem da empresa de transportes coletivos. Intervieram em defesa do rapazola um desempregado e duas cabeleireiras. Estas duas senhoras eram por sinal bem elegantes, segurando em compridos dedos, de onde emergiam umas reptilíneas unhas grená, revistas de altíssimo conteúdo literário, onde podia ler-se uma interessante análise sobre o número de estaladas desferidas por um concorrente de um qualquer concurso televisivo no seu pobre e velhinho pai. Atenção, não estou com isto a criticar as camadas populares da nossa esforçada República, mas devo ser fiel aos factos. Aliás, as cabeleireiras, conhecidas de António Antão, mastigavam pastilha elástica. E que tem isso de errado? O leitor já reparou bem como certas senhoras mastigam a pastilha numa oscilação mandibular plena de elementos estéticos e desportivos? O que dizem sobre isto os nossos escritores e críticos literários? O que dizem sobre isto os nossos catedráticos de motricidade humana? E no entanto, é vê-las, de braços cruzados, prontas a disputar qualquer conversa, empoleiradas nos saltos das suas elegantes botas de mosqueteiro, casacos plastificados, azul-fluor e vermelho explosão, um só risco no contorno inferior dos olhos, e a voz estridente, em que existe qualquer coisa da esgrimista olímpica, mas sem o treino, só a tensão e o talento para o golpe, numa palavra, estilo.

Intervieram em favor do reformado duas pessoas de raça negra, uma velhinha com um xaile negro tricotado e bochechas muito semelhantes a um bolo de aniversário e ainda uma jovem universitária, e a sua fiel amiga, que magoada pelo namorado, não parava de falar, e isto escutou-o António Antão, da tremenda coincidência do estúpido rapazola ser igualzinho, mas é que exatamente igualzinho, apesar da diferença de idades, ao parvo do namorado. Quanto aos dois trabalhadores negros convém dizer, mas com cuidado, como pareciam esculpidos numa pedra vulcânica de um planeta longínquo, e gargalhavam de pé, exibindo uma dentição magnífica. Em volta dos braços pendurados nas argolas presas ao sinistro varão do autocarro, as veias circundavam a massa muscular dos braços daquele dois pretos, como serpentes inchadas, em fuga por aqueles monumentais corpos e quanto mais travavam o riso mais as suas vozes guturais, entre a censura humorada e discreta da atitude do rapazola, feriam a atmosfera do autocarro com a boa disposição dos nascidos no continente africano. Como podiam rir daquela maneira depois de um dia de trabalho, não pode saber-se, mas pareceu a António Antão ouvir alguém pronunciar a palavra resistência. Não, não, é alegria pura, a única forma inteligente de sufocar a raiva e a injustiça. Entretanto, outro incidente veio agitar os passageiros. Uma das universitárias, a que seguia de pé, cheia de cadernos argolados e livros fotocopiados apertados pelos braços em cruz contra os palpitantes seios, estatelou-se no chão, em pleno autocarro, desmaiada. Ouviram-se gritos e suspiros, e logo acorreram três senhoras de cabelo armado e um desempregado, que pelos vistos tinha conhecimentos de socorrismo muito duvidosos. Passou os braços em torno da cintura esguia da rapariga e levantou-a lentamente, mas alguém gritou que se deviam levantar as pernas e não a cabeça. A pobre rapariga logo voltou a si, com um sorriso envergonhado, mostrando pouca vontade para retomar a atividade consciente, e a amiga, com as mãos na cabeça, resolveu dar um ralhete a todo ao autocarro, uma vez que a desmaiada não comera nada desde a manhã, e era já pelo fim da tarde. Ninguém conseguia perceber de quem era realmente a culpa, se da rapariga desmaiada, da sua família, que não dispunha de dinheiro em conformidade com as necessidades do estudo, dos serviços de pastelaria, maus, maus, maus, do sádico Professor que as submetera, e a uma turma inteira, a um exame exigentíssimo durante toda a tarde, ou dos nossos homens de Estado, habilidosos a comprar cursos em jantaradas enquanto as pobres universitárias desmaiavam nos transportes coletivos, e logo apareceram em frente da face descolorida da universitária desmaiada uma maçã, um bocado de chocolate já dentado, dois pacotes de açúcar com um aspeto imundo, e até uma sandes de presunto. Ouviu-se uma voz:

- Estudar para quê? Quando esses malandros andam a roubar tudo ao povo - era o reformado.

- Isto era enforcar aquela corja toda - sugeriu o desempregado com dotes de socorrista, mas logo alguém respondeu:

- E compras tu a corda - e ficaram a pairar no ar as gargalhadas dos trabalhadores que ainda não tinham parado de rir.

Mal a estátua esverdeada de um aristocrata libertador, embranquecida pelas leis da natureza, surgiu no ponto de fuga da avenida, António Antão levantou-se do seu banco, passou com cuidado ao lado das universitárias, reparando com a recém desmaiada mordiscava a maçã com umas dentadinhas pequeninas, e aguardou de pé, com um braço pendurado no sinistros varão, a próxima paragem daquele paralelepípedo amarelo com rodas. Quando o paralelepípedo suspendeu a marcha, António Antão saiu para a rua, recebeu no rosto o ar fresco da noite, viu o rosto iluminado de uma bela australiana anunciando uma marca de perfume, reparou na foice da lua, tentou contar os mil olhos da noite, mas, cansado, baixou a cabeça e logo reconheceu a rua indicada no telefonema. Caminhou durante dois minutos, tocou à porta, e para seu imenso espanto, uma cara conhecida, demasiado conhecida, correspondeu, de repente e sem aviso, à voz suave e bela, que por qualquer motivo estranho, não tinha reconhecido, naquele mesmo dia, pela manhã, talvez por surgir, junto das suas orelhas grandes e doridas, filtrada pela complexa rede de sinais com que as grandes empresas de comunicação vão explorando, sabe deus com que dificuldade, a frágil estrutura emocional das pessoas e a complexidade do mundo. Vieram abrir a porta.

- Anastácia, és tu. Nem sabes, curioso, não te reconheci ao telefone e pensei que viesse ter com uma desconhecida.

- Uma desconhecida? Estás maluquinho? Quem havia de ser? Mas não me pareceste surpreendido - disse a rapariga, muito bonita (pelo menos, eu acho) sacudindo uma madeixa colorida para trás do ombro direito, de forma a desnudar, com a devida justiça, a forma exata com que o esqueleto e a respetiva massa muscular evoluíram com particular precisão, contribuindo para um elevado momento da história natural da humanidade.

- Ai não? Não te pareci surpreendido? Mas como é que sabes quando fico surpreendido? - perguntou António Antão.

- Pelos vistos não sei, pois para isso, teria que saber em que momento ficaste surpreendido, o que pelos vistos não é fácil, pois precisaria de saber quando ficaste surpreendido. Entra, rápido.

Não é muito importante saber, para já, como era a casa de Anastácia. A rapariga, vestida de forma simples mas atraente, uma camisola roxa, sem mangas, e calças de montar, não sofria das mesmas hesitações sobre vestuário, e a seu tempo se verá porquê. Pedindo a António Antão para se sentar, perguntou:

- Leste o livro?

- Qual livro?

- Ora, qual livro, o que te ofereceu a tia Ermelinda.

- Li cerca de vinte páginas. O livro é horrível, intragável, uma manifestação eloquente de realidade, e deus sabe como eu odeio quando a realidade resolve instrumentalizar a consciência de indivíduos com aspirações de sucesso imediato, e os leva a produzir monumentos dedicados a engrandecer a própria realidade.

- Não temos tempo para teorias. Viste o código?

- Qual código.

- Caramba, pareces um macaco de repetição.

- Não estou a perceber, Anastácia, pareces nervosa.

Mas nisto, Anastácia colocou um dedo em frente dos lábios e pediu silêncio. Apontou para a janela, e António Antão viu através da cortina um vulto, num movimento nervoso. Um homem de elevada estatura, deambulava, para cá e para lá, como se tentasse ouvir a conversa, e sem qualquer preocupação em ser notado ou ouvido. Anastácia chegou-se mais perto e perguntou num sussurro:

- Sabes quem é?

- Não.

- Mas eu sei. É o meu pai, telefonou-me hoje de manhã, e diz que não vai sobrar sequer um osso inteiro desse teu esqueleto com que possa fazer-se um candeeiro de sala.

- Anastácia, que brincadeira parva, estás a assustar-me para quê? Disseste que o teu pai estava na Ucrânia e não viria a Lisboa tão cedo.

- Mas veio, desculpa. Agora é preciso fingir que não estamos em casa, não sei como descobriu a morada da Patrícia.

Já anotarei alguns aspetos pitorescos a propósito desta Patrícia. Para já, saiba o leitor que o pânico se apoderou de António Antão. Nem quis perguntar por que descabelado motivo, dadas as circunstâncias, Anastácia o tinha chamado ali, para ir ao encontro de uma tragédia digna de um jornal sensacionalista da mais baixa categoria. Deixou o corpo deslizar até ao chão e sentiu o frio do mosaico. Não percebia se Anastácia brincava ou dizia a verdade, mas pelo sim, pelo não, uma vez que não a conhecia assim tão bem, limitou-se a cumprir ordens, e fechou os olhos à espera do que se seguiria, tal como o leitor, e considerou, por um momento, tal como o leitor, se aquela reação, a ser verdadeira, era ou não proporcional perante os factos da sua vida recente. A reação, posso dizê-lo, era mais do que proporcional e correspondia a um profundo sentimento de traição que o pai de Anastácia muito justamente alimentava naquele momento, brandindo os dois braços como se alimentasse a sopros de gigante, um imenso fole, com que excitava para a fúria destruidora o crepitante fogo de uma imensa fornalha. Os factos eram terríveis e foram esses extraordinários factos, e a forma como chegaram ao conhecimento do pai de Anastácia, que me permitiram conhecer António Antão e acompanhar a sua posterior e atribulada aventura. Vou passar a contar-vos de que forma absurda conheci António Antão, num memorável dia de final de Verão, em que pela primeira vez cruzámos os portões da Universidade.

quarta-feira, 18 de dezembro de 2013

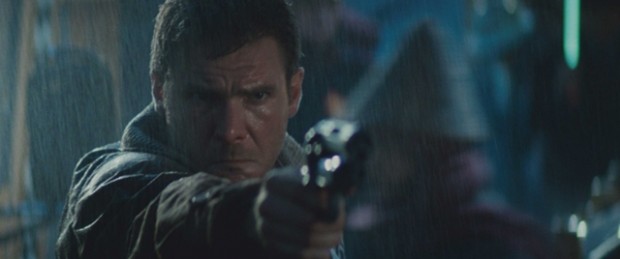

Inquérito ao estimado e atencioso público deste blog: é impressão minha ou este é o mais injustamente esquecido e subvalorizado filme de todos os tempos?

Despite dreams of achieving mainstream literary success, Dick’s only saleable output was a steady stream of science-fiction short stories. His life was plagued by financial trouble – a harsh irony given the many posthumous big-budget Hollywood adaptations of his work: Total Recall, Paycheck, Minority Report.

Entretanto, esperemos que haja juízo, de modo a travar a sequela que, pelos vistos, já se vai congeminando. Deus nos livre. Um grande momento de crítica, aqui.

Entretanto, esperemos que haja juízo, de modo a travar a sequela que, pelos vistos, já se vai congeminando. Deus nos livre. Um grande momento de crítica, aqui.

Serviço público.

O melhor site do mundo já começou a colocar as melhores fotos deste ano. Fica aqui a primeira parte.

sexta-feira, 13 de dezembro de 2013

quinta-feira, 12 de dezembro de 2013

Isto resume a minha posição geral sobre o assunto, uma vez que me encontro interditado por motivos de imortalização da minha singular visão de todas as restantes coisas.

Aqui.

De caminho, também me senti hoje especialmente confortado com um aforismo bem esgalhado, a que apenas acrescentaria ainda um terceiro tipo de pessoas (uma espécie de terceira via para desesperados) ou seja, as pessoas que temem tanto o sofrimento e a morte que deixaram de se preocupar com o dilema e procuram ocupar a mente na leitura de livros.

Apelo também às pessoas espetaculares, para que nunca se esqueçam de nós (os pobrezinhos, situados abaixo das 100 visitas diárias) quando um dia estiverem no Paraíso.

De caminho, também me senti hoje especialmente confortado com um aforismo bem esgalhado, a que apenas acrescentaria ainda um terceiro tipo de pessoas (uma espécie de terceira via para desesperados) ou seja, as pessoas que temem tanto o sofrimento e a morte que deixaram de se preocupar com o dilema e procuram ocupar a mente na leitura de livros.

Apelo também às pessoas espetaculares, para que nunca se esqueçam de nós (os pobrezinhos, situados abaixo das 100 visitas diárias) quando um dia estiverem no Paraíso.

quarta-feira, 11 de dezembro de 2013

Não entres tão depressa nesses 1 milhão e 300 mil euros.

Impõe-se no atual momento fazer uma reflexão profunda sobre a nossa situação como país produtor de vinhos licorosos, antiga potência colonial, promissora rede social, como comunidade de afetos, e até, penso eu, como conjunto de pessoas que não compreenderam ainda a importância de ler livros. Escandalizado pelo convite que inadvertidamente me foi enviado pela organização do evento, foi com grande espanto e até uma ligeira comichão nas pernas que eu, Sua Excelência, alf, fui convidado, juntamente com vários milhares de outras Excelências, anónimas e com algum carcanhol na carteira, para o incontornável lançamento do peso por Adriano Moreira, a decorrer numa Outonal livraria da nossa Outonal civilização, sendo o peso lançado, alegadamente, o seu último (salvo seja) trabalho, Memórias do Outono Ocidental. É evidente que estou habituado a ter pelas crianças, grávidas e, sobretudo, velhinhos (segundo o educativo autocolante vermelho que me habituei a respeitar e venerar nos transportes públicos da periferia) a maior consideração, tendo até, devo confessar, o reflexo impensado de me levantar da cadeira, mal abri a mensagem e me deparei com o inefável convite onde figurava a simpática fotografia do afável ancião. Julgo no entanto ser necessário revelar que começa a ser difícil enfrentar as contribuições constantes, regulares, impiedosas, para o mais antigo desporto praticado neste particular espaço psico-geográfico, a saber, as declarações de morte civilizacional e decadência da nossa agremiação de países, ou, por outras palavras, o enterro da Europa como comunidade de vida e paz.

Quando consideramos o caso da China (uma vez que já falei do Japão) sabemos que a vitalidade da sua civilização, com as suas sedas, pés entrapados, construções tão gigantescas quanto efémeras (com exceção da kafkiana muralha) elevado respeito pelos anciãos, e profundo desdém por tudo o que é novo, constitui uma relação com o tempo marcada, digamos, por uma larguíssima lentidão de processos, ao melhor estilo Bruno Caires (este blog é só para eruditos). Já a América cultiva por si própria um esquizofrénica idolatria pela velocidade, com larguíssimo respeito por cada novidade capaz de consagrar o que no fundo, a América nunca deixa de ser: um país em construção que recebe as catadupas de refugiados e emigrantes com a mesma contrariada satisfação com que eu recebo a deprimente estagnação de visitas neste blog: um sinal de confirmação da derrota que me entristece, enquanto, de caminho, consagra a própria razão de ser deste blog e se constitui no seu mais glorioso estandarte. Resumindo: enquanto a China procura ser nova, nunca fazendo nada de novo, a América quer ser velha, mudando a cada segundo, todas as pequeninas células do seu organismo.

Mas o que é a Europa (se deixarmos agora por um momento aquelas renascentistas pinturas com mulheres voluptuosas raptadas na garupa de um cavalo, e prontas a satisfazer o apetite mais selvagem de um qualquer analfabeto vital e cheio de saúde)? A Europa é, desde sempre, um tratado de decadência permanente, em progresso acelerado, e escolheu como coração do seu imaginário, o binómio Grécia-Roma que é, de si, por si, e em si, um completo programa para multiplicar decadência a cada três segundos. Duvido até que exista atividade mais saudável do que este culto da autodestruição permanente que tão exemplarmente a Europa tem levado a cabo desde há uns séculos a esta parte. As pessoas interessadas nestas temáticas poderiam começar precisamente por identificar contributos assinaláveis para o fulgurante progresso do mundo, forjados fora do quadro mental europeu. Do mesmo modo, a própria escala comparativa utilizado pelos decadentólogos, com a qual medem o grau de decadência das civilizações, julgo ter sido fabricada num desses lugares atafulhados de livros, café e tabaco da Europa do século XVIII, e esses locais, benza-os Deus, continuam a existir (sei disso, pois é a partir de um deles que vos escrevo neste momento) basta procurar. É verdade que a decadência, como a imprevisibilidade no futebol, pode ser isto mesmo: académicos velhinhos que na juventude serviram regimes políticos arcaicos, animados pelas velharias mais bolorentas do baú da história mundial, virem agora, enquanto agentes de uma proveta idade, e em plena democracia, publicar livros sobre a decadência da Europa democrática, uma Europa que de tão democrática, se precipita como o adolescente descontrolado na perseguição das mais estouvadas paixões, em constante desafio do perigo e da destruição, o que é a marca inegável dos fortes, saudáveis e jovens, os únicos que assim se arriscam, alegre e irresponsavelmente, com cambalhotas e cabriolas entre as próprias garras da extinção.

Mesmo considerando por um momento, segundo o distinto ministro de um regime fascista, que a Europa mergulha na decadência, como atriz envelhecida no teatro geopolítico, ou como avó russa, conservadora mas arrebatada pelas emoções rejuvenescedoras da roleta no Casino de Baden-Baden, segundo a caracterização embriagada e genial de Dostoiévski, é essa mesma Europa quem arrisca a atribuição de uma fabulosa verba (1,3 milhões de euros) para estudos sobre transgénero e direitos sexuais, coordenados por uma jovem e promissora socióloga, Sofia Aboim (trau). Não merece este tema a nossa atenção? Claro que merece. A decadência da Europa, a que Adriano Moreira se refere, pode, pois, ser enfrentada com uma orgia pluridisciplinar entre o vetusto cientista político, sempre agarrado à suas romanidades renascentistas e textos latinos lidos em segunda mão, e as mais sofisticadas linhas de investigação sociológica, no sentido de conferir um pouco de dignidade clássica às perturbadoras perguntas implícitas no projeto de Sofia Aboim, agora agraciado com 1,3 milhões de euros. Se considerarmos antigas declarações à imprensa da notável e muito fundamentalmente perspicaz investigadora, constatamos que essas declarações, longe de produzirem resultados semelhantes às que Jorge Jesus efetua no final de jogos em que manifestamente as suas leituras não se adequam à evolução técnico-tática do jogo em apreço, estas doutas conclusões manifestam com científica pertinência, um raro amor à possibilidade de as coisas serem assim, mas também serem, se for esse o caso, de outra maneira qualquer. Consideremos, por favor, o seguinte excerto:

A socióloga defende que o desleixo (dos homens perante o trabalho doméstico) é mais comum em meios favorecidos, "já que os homens tendem a delegar trabalho às empregadas", ou, quando têm essa possibilidade, à mãe ou à sogra. "Nesses casos há uma circulação do trabalho pelas mulheres", diz. A demissão das tarefas pode também ocorrer em determinados segmentos, menos escolarizados". Quando se trata de assumir a paternidade, acabam por se envolver. "Mesmo contra a sua vontade, acabam por se envolver nas tarefas domésticas", refere. A mudança é um facto, mas, ainda assim " as mulheres continuam a fazer a maior parte".

Já no Público de hoje, o leitor é, desde logo, e inapelavelmente, ameaçado com as conclusões do estudo agora agraciado, cujo lançamento dos resultados visa alcançar a resposta a questões muito além do básico "A que casa de banho vão estas pessoas, à da dos homens ou à das mulheres?", como começou por acontecer na Alemanha, numa fase ainda de "reacção de estranheza" à introdução da ideia de um "terceiro sexo".

Não, não, nós não cometemos os erros da Alemanha, nós temos a Sofia Aboim. Felizmente que os sociólogos não se entregam a problemas básicos, e incorrem na luta pelo monopólio dos alçapões secretos onde circulam os sapientes e iluminados astrólogos e comentadores desportivos (agora mesmo, pude contemplar, cheio de terror e veneração, nas paredes de uma Faculdade de Lisboa, um cartaz onde Luís de Freitas Lobo, apresentado como analista desportivo, figura num painel liderado pelo Senhor Professor Doutor Manuel Sérgio, o catedrático de Filosofia, e mentor do sábio Gonçalo M. Tavares, o mestre do corpo (trau); não haverá aqui uma conspiração mundial só para me chatear?). Ora, investigar as vidas das pessoas transgénero, bem como o aparato institucional que as enquadra em cinco países europeus: Portugal, França, Reino Unido, Holanda e Suécia, parece-me (a mim, que só como chamuças, leio exegese shakespeariana e assisto a todos os jogos de futebol de que sou capaz enquanto tomo notas e leio) uma questão central na resolução dos problemas da Europa e só podemos congratular-nos com esta decisão tomada nos túneis húmidos e misteriosos do financiamento científico, sobretudo quando confrontados com a agudeza das linhas de investigação propostas, seja o estudo das políticas de género e dos direitos sexuais, escrutinados à luz da oposição ancestral entre igualdade e diferença, seja a mobilização de uma perspectiva interseccional, considerando-se a imigração de indivíduos transgénero para a Europa, bem como o seu lugar marginalizado, muitas vezes levando ao trabalho sexual, numa ordem de género que impõe ainda padrões de normalidade assentes num sistema binário (masculino vs. feminino).

Portanto, se entendo bem, as pessoas transgénero são obrigadas pelas impiedosas leis da procura a trabalhar no segmento binário masculino/feminino (uma conclusão anterior ao estudo, que pretende estudar aquilo que pretende concluir, de forma a garantir a formação de políticas públicas mais adequadas às conclusões do que pretende estudar) sendo que, na falta de uma terceira opção para o comércio sexual, demasiado encerrado no espartilho do segmento binário feminino/masculino (pessoas transgénero, onde andam vocês enquanto consumidoras?) o Estado poderá, eventualmente, induzir a procura de serviços transgénero, quando o leitor mais incauto estava convencido de que o Estado devia preocupar-se em garantir a proteção e liberdade de todas as pessoas, sem perder tempo com muitas particularidades e exceções, pois daí decorre sempre o enfraquecimento dos direitos, tivessem as pessoas pilinha, pipi, ou pilinha e pipi, ou ainda cada uma destas coisas separadas em pontos diferentes do espaço e do tempo. No entanto, nós, pessoas que não percebemos nada de nada, devemos continuar a aprender com quem sabe, e inclinar respeitosamente a cabeça. Assim seja.

Terceiro, pretende-se identificar as lacunas entre as políticas e os direitos e as categorias realmente mobilizados para a auto-identificação (se alguém me poder explicar isto, agradeço). A análise das vozes das pessoas transgénero a par do efeito das políticas sobre a materialidade das vidas e das formas de construção da individualidade, dentro e fora dos cânones europeus, é fundamental. (Se alguém me puder explicar também isto, e enquadrar esta linha de argumentação no âmbito de uma Universidade de excelência, como é a recém criada Universidade de Lisboa, ficarei eternamente agradecido). Em todo o caso, não nos precipitemos, levados por um sentimento de ingratidão e mágoa, por sermos desprezados, nesta sociedade que nos animou com as mais rejubilantes esperanças de vida no caminho do conhecimento, pois a clarificação surje no final: em suma, o objectivo não é o de levar a cabo uma monografia sobre diferentes grupos de pessoas transgénero, mas o de, através delas enquanto representativas de uma das fronteiras mais complexas no campo do género, alcançar uma compreensão profunda das mudanças operadas nesta área, observando as questões da cidadania e dos direitos. Portanto, e seguindo a boa retórica clássica, eis que o resumo deste desarmante projeto de investigação, e após três piruetas encarpadas à retaguarda, acaba exatamente como começou: o projeto pretende clarificar as mudanças operadas nesta área (qual? a área das pessoas transgénero? a área onde as pessoas são representativas de uma das fronteiras mais complexas no campo do género, ou a área das mudanças ocorridas nessa área?) através de três linhas de investigação que ninguém percebeu, investigando exatamente aquilo que se começou por anunciar que se ia clarificar nas três linhas de investigação que ninguém percebeu.

Algumas linhas de investigação propostas por mim: não será este um não-problema, sendo uma grande parte do assunto resolvido ou com aprofundamento dos direitos laborais (que nada têm a ver com um terceiro género, pois o sexo não deveria contar aqui para nada)? Não será isto um problema de construção da identidade (e nisto, boa noite e boa sorte, pois aposto já aqui os meus dois testículos em como a Sofia Aboim não dirá nada de novo, ou não dirá nada que um transgénero não saiba um milhão de vezes melhor do que qualquer investigador)? Não será isto muito mais um problema de assistência médico-cirúrgica, sendo para isso bem mais adequado entregar os 1,3 milhões de euros aos hospitais portugueses, com o especial propósito de apoiar indivíduos com vontade de mudar de sexo? Não terá este projeto sido agraciado por que toda a gente tem um medo mortal de aparecer na fotografia da posteridade como desrespeitador dos direitos transgéneros, ou outros direitos das ditas minorias sexuais? Não estará Adriano Moreira a querer falar desta tragédia do financiamento e funcionamento universitário (e não da decadência da Europa) quando se refere a um século sem bússola?

Se o problema é a visibilidade do assunto, e a marcação da agenda, com muito menos dinheiro, poderia traduzir-se este magnífico estudo, um ponto de vista transgénero, e distribui-lo por todos os que sentirem necessidade de pensar sobre os seus direitos, ou a experiência radical da mudança de sexo. Pensando sobre isso, ou envolvendo-se na vida política, estarão a alargar as fronteiras das liberdades e proteções, pois o problema da dignidade profissional e mesmo os direitos, não estão diretamente relacionado com a questão do género e as intromissões do poder público, sobretudo se por iniciativa das Universidades, só servirão para agravar o problema. Mas políticas agressivas de mobilidade social ou incentivos à competição nos lugares de topo da sociedade, isso não é coisa que interesse aos sociólogos. A alternativa é enveredar pelo paternalismo pseudocientífico, colocando-se à disposição experiencial dos sempre caridosos exploradores da experiência alheia.

Quando consideramos o caso da China (uma vez que já falei do Japão) sabemos que a vitalidade da sua civilização, com as suas sedas, pés entrapados, construções tão gigantescas quanto efémeras (com exceção da kafkiana muralha) elevado respeito pelos anciãos, e profundo desdém por tudo o que é novo, constitui uma relação com o tempo marcada, digamos, por uma larguíssima lentidão de processos, ao melhor estilo Bruno Caires (este blog é só para eruditos). Já a América cultiva por si própria um esquizofrénica idolatria pela velocidade, com larguíssimo respeito por cada novidade capaz de consagrar o que no fundo, a América nunca deixa de ser: um país em construção que recebe as catadupas de refugiados e emigrantes com a mesma contrariada satisfação com que eu recebo a deprimente estagnação de visitas neste blog: um sinal de confirmação da derrota que me entristece, enquanto, de caminho, consagra a própria razão de ser deste blog e se constitui no seu mais glorioso estandarte. Resumindo: enquanto a China procura ser nova, nunca fazendo nada de novo, a América quer ser velha, mudando a cada segundo, todas as pequeninas células do seu organismo.

Mas o que é a Europa (se deixarmos agora por um momento aquelas renascentistas pinturas com mulheres voluptuosas raptadas na garupa de um cavalo, e prontas a satisfazer o apetite mais selvagem de um qualquer analfabeto vital e cheio de saúde)? A Europa é, desde sempre, um tratado de decadência permanente, em progresso acelerado, e escolheu como coração do seu imaginário, o binómio Grécia-Roma que é, de si, por si, e em si, um completo programa para multiplicar decadência a cada três segundos. Duvido até que exista atividade mais saudável do que este culto da autodestruição permanente que tão exemplarmente a Europa tem levado a cabo desde há uns séculos a esta parte. As pessoas interessadas nestas temáticas poderiam começar precisamente por identificar contributos assinaláveis para o fulgurante progresso do mundo, forjados fora do quadro mental europeu. Do mesmo modo, a própria escala comparativa utilizado pelos decadentólogos, com a qual medem o grau de decadência das civilizações, julgo ter sido fabricada num desses lugares atafulhados de livros, café e tabaco da Europa do século XVIII, e esses locais, benza-os Deus, continuam a existir (sei disso, pois é a partir de um deles que vos escrevo neste momento) basta procurar. É verdade que a decadência, como a imprevisibilidade no futebol, pode ser isto mesmo: académicos velhinhos que na juventude serviram regimes políticos arcaicos, animados pelas velharias mais bolorentas do baú da história mundial, virem agora, enquanto agentes de uma proveta idade, e em plena democracia, publicar livros sobre a decadência da Europa democrática, uma Europa que de tão democrática, se precipita como o adolescente descontrolado na perseguição das mais estouvadas paixões, em constante desafio do perigo e da destruição, o que é a marca inegável dos fortes, saudáveis e jovens, os únicos que assim se arriscam, alegre e irresponsavelmente, com cambalhotas e cabriolas entre as próprias garras da extinção.

Mesmo considerando por um momento, segundo o distinto ministro de um regime fascista, que a Europa mergulha na decadência, como atriz envelhecida no teatro geopolítico, ou como avó russa, conservadora mas arrebatada pelas emoções rejuvenescedoras da roleta no Casino de Baden-Baden, segundo a caracterização embriagada e genial de Dostoiévski, é essa mesma Europa quem arrisca a atribuição de uma fabulosa verba (1,3 milhões de euros) para estudos sobre transgénero e direitos sexuais, coordenados por uma jovem e promissora socióloga, Sofia Aboim (trau). Não merece este tema a nossa atenção? Claro que merece. A decadência da Europa, a que Adriano Moreira se refere, pode, pois, ser enfrentada com uma orgia pluridisciplinar entre o vetusto cientista político, sempre agarrado à suas romanidades renascentistas e textos latinos lidos em segunda mão, e as mais sofisticadas linhas de investigação sociológica, no sentido de conferir um pouco de dignidade clássica às perturbadoras perguntas implícitas no projeto de Sofia Aboim, agora agraciado com 1,3 milhões de euros. Se considerarmos antigas declarações à imprensa da notável e muito fundamentalmente perspicaz investigadora, constatamos que essas declarações, longe de produzirem resultados semelhantes às que Jorge Jesus efetua no final de jogos em que manifestamente as suas leituras não se adequam à evolução técnico-tática do jogo em apreço, estas doutas conclusões manifestam com científica pertinência, um raro amor à possibilidade de as coisas serem assim, mas também serem, se for esse o caso, de outra maneira qualquer. Consideremos, por favor, o seguinte excerto:

A socióloga defende que o desleixo (dos homens perante o trabalho doméstico) é mais comum em meios favorecidos, "já que os homens tendem a delegar trabalho às empregadas", ou, quando têm essa possibilidade, à mãe ou à sogra. "Nesses casos há uma circulação do trabalho pelas mulheres", diz. A demissão das tarefas pode também ocorrer em determinados segmentos, menos escolarizados". Quando se trata de assumir a paternidade, acabam por se envolver. "Mesmo contra a sua vontade, acabam por se envolver nas tarefas domésticas", refere. A mudança é um facto, mas, ainda assim " as mulheres continuam a fazer a maior parte".

Já no Público de hoje, o leitor é, desde logo, e inapelavelmente, ameaçado com as conclusões do estudo agora agraciado, cujo lançamento dos resultados visa alcançar a resposta a questões muito além do básico "A que casa de banho vão estas pessoas, à da dos homens ou à das mulheres?", como começou por acontecer na Alemanha, numa fase ainda de "reacção de estranheza" à introdução da ideia de um "terceiro sexo".

Não, não, nós não cometemos os erros da Alemanha, nós temos a Sofia Aboim. Felizmente que os sociólogos não se entregam a problemas básicos, e incorrem na luta pelo monopólio dos alçapões secretos onde circulam os sapientes e iluminados astrólogos e comentadores desportivos (agora mesmo, pude contemplar, cheio de terror e veneração, nas paredes de uma Faculdade de Lisboa, um cartaz onde Luís de Freitas Lobo, apresentado como analista desportivo, figura num painel liderado pelo Senhor Professor Doutor Manuel Sérgio, o catedrático de Filosofia, e mentor do sábio Gonçalo M. Tavares, o mestre do corpo (trau); não haverá aqui uma conspiração mundial só para me chatear?). Ora, investigar as vidas das pessoas transgénero, bem como o aparato institucional que as enquadra em cinco países europeus: Portugal, França, Reino Unido, Holanda e Suécia, parece-me (a mim, que só como chamuças, leio exegese shakespeariana e assisto a todos os jogos de futebol de que sou capaz enquanto tomo notas e leio) uma questão central na resolução dos problemas da Europa e só podemos congratular-nos com esta decisão tomada nos túneis húmidos e misteriosos do financiamento científico, sobretudo quando confrontados com a agudeza das linhas de investigação propostas, seja o estudo das políticas de género e dos direitos sexuais, escrutinados à luz da oposição ancestral entre igualdade e diferença, seja a mobilização de uma perspectiva interseccional, considerando-se a imigração de indivíduos transgénero para a Europa, bem como o seu lugar marginalizado, muitas vezes levando ao trabalho sexual, numa ordem de género que impõe ainda padrões de normalidade assentes num sistema binário (masculino vs. feminino).

Portanto, se entendo bem, as pessoas transgénero são obrigadas pelas impiedosas leis da procura a trabalhar no segmento binário masculino/feminino (uma conclusão anterior ao estudo, que pretende estudar aquilo que pretende concluir, de forma a garantir a formação de políticas públicas mais adequadas às conclusões do que pretende estudar) sendo que, na falta de uma terceira opção para o comércio sexual, demasiado encerrado no espartilho do segmento binário feminino/masculino (pessoas transgénero, onde andam vocês enquanto consumidoras?) o Estado poderá, eventualmente, induzir a procura de serviços transgénero, quando o leitor mais incauto estava convencido de que o Estado devia preocupar-se em garantir a proteção e liberdade de todas as pessoas, sem perder tempo com muitas particularidades e exceções, pois daí decorre sempre o enfraquecimento dos direitos, tivessem as pessoas pilinha, pipi, ou pilinha e pipi, ou ainda cada uma destas coisas separadas em pontos diferentes do espaço e do tempo. No entanto, nós, pessoas que não percebemos nada de nada, devemos continuar a aprender com quem sabe, e inclinar respeitosamente a cabeça. Assim seja.